一般財団法人ラボ国際交流センター

第52期事業概要報告書

自 2023年4月 1日

至 2024年3月31日

はじめに

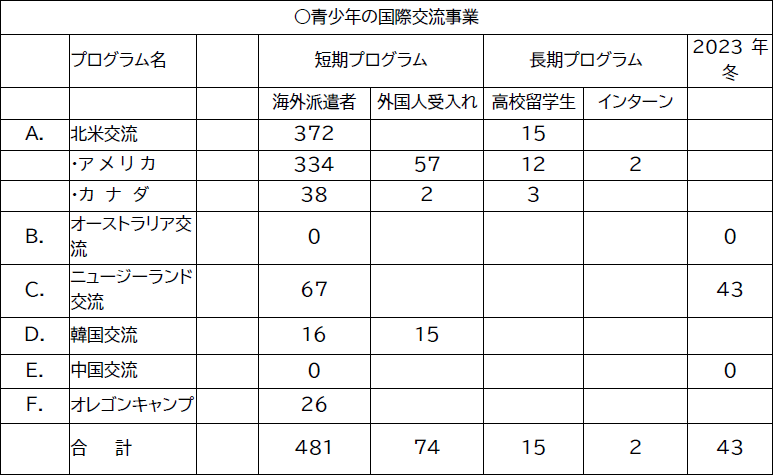

上半期事業報告にもありますように,2023年は北米交流が50回目,オレゴン国際キャンプが25回目を迎えております。北米交流は,カナダでのホームステイも再開でき,他の国際交流プログラムを含めて,更に充実した形で実施することができました。

夏の交流プログラムの参加希望者は約800名でしたが,中学3年生以上を優先し,中学1年生以下は一律に参加延期のお願いをしました。中学2年生を調整(詳細は別記)しましたが,最終的に約370名に参加の延期をお願いせざるを得ないという,大変残念な状況となりました。受入れてくださるホストファミリーのリクルート数は,コロナ禍で中断した影響に加え,北米におけるインフレ進行によりかなり厳しい状況であると,受入れ団体からも報告を受けております。参加確定後のプレイスメントもやはり厳しい状況で推移しましたが,それでも日本を飛び立つ前に全員決め,ホストファミリーの情報を全参加者が持って出発しました。また,韓国交流は20回目,ニュージーランド交流は19回目の交流を実施しました。ニュージーランドはこれまで交流を続けてきたタウランガエリアの学校に加え,Kati-Kati College が新しく10名の参加者を受入れてくれました。今夏にはさらに受け入れ数の拡大を図ってまいります。

再開した受入れプログラムは,6月中旬から北米日本語プログラム,7月初旬から北米ホームステイプログラム,同時期にラングブリッジ日本語プログラム,8月初旬から韓国受入れプログラムを実施しました。北米日本語プログラムとラングブリッジ日本語プログラムは,ラボ日本語教育研修所に委託しました。長期プログラムである高校留学は,第35期生が昨年6月に10か月の留学生活を終え,滞在国で一度集合し,皆でエバリュエーションを行って帰国しました。第36期生は8月初めから受入れ団体ごとに渡航し,現地での到着時プログラムを経たうえで各留学地へ移動,現在は順調に留学生活を送り,まもなく6月の帰国に向けた準備がはじまります。

中国交流は,今春にラボスタッフとラボ・テューターで代表団を結成し両校を訪問,再開に向けた一歩を踏み出しました。まだ渡航に制約(VISAの取得が必須)はありますが,交流団体である北京月壇中学ならびに上海外国語大学付属外国語学校両校の交流再開に対する熱意を受け止めて,今冬の上海からの来日を念頭に,来春の訪中実現に向けてとりくんでまいります。

細部を見れば様々な課題点もありましたが,全体を通して新型コロナウイルスのさしたる影響もなく,また大きな事故やケガも無く終えることができ,国際交流体験が参加したひとり一人の成長に資することを確認しつつ,参加希望者に国際交流の機会を提供していく必要性を認識する夏となりました。

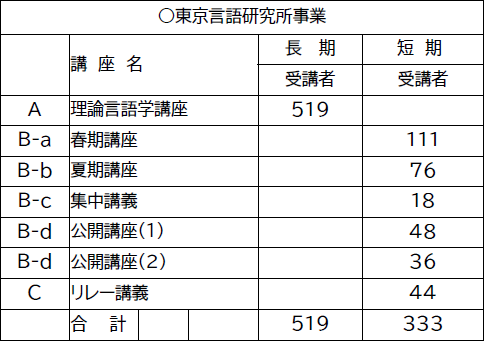

東京言語研究所の活動は,「理論言語学講座」が主な事業ですが,同講座は1966年より開設され,これまでに述べ9,000名を超す履修者を送り出してきました。年度で予定していた講座は無事終了しました。対面講義に合わせて,オンライン講義を導入したことで,受講層が世界各国まで広がり,今後の活動の広がりに期待をしております。

52期の事業を支えていただいた理事・評議員のみなさまに感謝申し上げます。

※昨秋の報告を踏襲しております。昨秋報告以降のものについてはアルファベット項目ごとに最終段落に追記としております。

青少年の国際交流事業

<短期海外派遣プログラム>

A. 北米交流(アメリカ・カナダ)

1. 参加者決定の経緯

まず中学3年生以上約350名を参加を受付け。また,中学1年生140名は全てラボから延期のお願いをしました。残った中学2年生から,前年<最終的にラボからお断りをした><自主的に参加を取りやめた><2023年が当初の参加予定>というグループに弁別したのち,最終的には前者から抽選で選びました。選外となった中学2年生はニュージーランド,オレゴン国際キャンプでの参加変更を受け付け,国際交流参加の機会を設ける努力をしました。

2. プログラム概要

-

● 日程:出発7月22日~24日帰国8月18日~20日

○ 参加者:中学生・高校生336名,引率者37名合計373名

-

● 受入れ団体(訪問州:アメリカ22州,カナダ3州)

○ アメリカ:4-H,ベア・リバー・インターナショナル・エクスペリエンス(UT),キリスト教メノナイト協会(PA)

○ カナダ:日本・カナダ青少年交流委員会,コンタクト・カナダ,JCコミュニケーションズ

3. 事前準備活動

-

● オリエンテーション・事前準備活動

2022年12月に参加者が決定された後,保護者と参加者向けのオリエンテーション,参加者向けの事前活動がスタートした。4月以降,事前活動4回,壮行会,保護者向けには全国各地で直前オリエンテーションを実施し,出発にあたっての諸注意などを確認した。

-

● 全国引率者会議

5 月20-21日に事務局スタッフ,テューターシャペロン,カレッジリーダーなど37名を対象に,1泊2日での引率者会議を開催し,引率者の役割と任務の確認,異文化対応力を身につけるワークショップなどを実施。参加した全員にとって大きな学びとなり,特にテューター・シャペロンにはラボ教育活動の意義を再認識するよい機会となった。同会場で別途,事務局スタッフ会議,カレッジリーダー会議を個別に実施。

4. スペシャルニーズ,スペシャルコンディション参加者

心身に障害をもち,受入れ家庭のヘルプが必要な参加者は「スペシャルニーズ」,健康上で特記事項があるが,特別なケアは必要がない参加者は「スペシャルコンディション」と呼んでいる。それぞれの参加者概要は次のとおり。

-

● スペシャルニーズ5名:起立性調節障害・てんかん・糖尿病

● スペシャルコンディション9名:食物アレルギー・動物アレルギー・ADHD・夢遊病

5. 受入れ家庭決定状況

-

● プレイスメントの現状とその要因,対応策

受け入れ先交流担当者も日本側の事情を承知し,タイムリー・プレイスメントの重要性も自覚している。

しかし条件に合ったホストファミリーの募集と選定には年を追うごとに困難を来たし,プレイスメントを日本側の都合による期間内に完了することは極めて難しいとの認識も必要。また,インフレやコロナ後の北米の経済状況の悪化も要因の一つと考えられる。受入れ団体には早期決定の必要性を強調し,協力を要請していくが,今後も「ホストファミリーは出発までに決定する」ということを,テューター組織および参加者家庭に周知徹底していく。 -

● 受入れ家庭の多様性に対する姿勢

人種,宗教に限らず,交流先の国々は,家族のあり方や形態についての考えかたが実にさまざまであることは,「ラボ・パーティ教育活動方針」(ラボ教育センターと共同で定めている年間の方針)の中でも触れられている。家族形態の変容のみならず,受入れ家庭のメンバーおよびホストに身体的,情緒的な留意事項があること,またジェンダーの多様性についても,受入れ家庭の多様性という観点においては,丁寧な説明と対応は必須であるが,送り出しテューターと参加者家庭の柔軟な姿勢が求められる。

6. 出発・帰国状況

-

● 成田ホテル対応

集合日の初日と2日目で,参加者の過半数が集合,出発するという集中した状態だったが,大きな混乱もなく進行した。

-

● 出発状況

MI(ミシガン):羽田出発の遅延により米国内の乗継便に乗ず,空港隣接のホテルに宿泊となったが,翌日便で無事到着。

ON(オンタリオ):乗り継ぎ空港にて,悪天候のため現地宿泊となった。

その他,延着する便はあったが,各州の空港に到着後,交流団体により,すみやかにオリエンテーション会場である最初の滞在先に到着した。 -

● 帰国状況

AZ(アリゾナ):出発便遅延のためダラス空港で予定の国際線に乗れなかった。JTBの職員手配の代替便はダラスで10時間待ちとなり,帰国が一日ずれて朝3:45着となった。

KS(カンザス)・NC(ノースカロライナ)・SD(サウスダコタ)はミネアポリス空港にて予定通り合流したが,国際線が4時間遅延。出発前に遅延が判明したので帰国後の行程振替えの余裕があり大きなトラブルとはならなかった。

7. ホームステイ中のできごと

-

● 病気・事故

○ 鉄の杭に引っかかってしまい,すねに裂傷し6針縫う。

-

● ホームステイ状況

○ ホストファミリー側の理由によるホストファミリー変更:3件

○ 日本人とのダブルステイ:ペンシルバニア州でステイをしていた参加者のところに,中1の時に同じ家庭にステイをしたラボ会員(高2)が,ステイを始めた7 月25日と同じ日に個人的に遊びに来て,8月24日まで滞在するということが,8 月18日に、帰国のために全員が集合した時に,初めて引率事務局員が知るところとなった。

○ 日本人同士のW プレイスメントです。詳細は別記といたしますが,引率者の認識や連絡体制に課題を残しました。数年前にその家庭に滞在した高校生が,今年受入れをしたホストファミリー宅に,個人でホームステイにやって来て,ほぼ同時期に一緒にステイをしていました。本人からステイの初期の段階でその州の引率者に報告はなされたいましたが,引率者は団長や州のコーディネーターに報告をせず,帰国終結の時に,その高校生がいることが発覚しました。「ひとりだちへの旅」と銘打って,日本人年のステイを認めていないのはコーディネーターも承知していますが,今回は報告がなく,現地滞在中に解決できなかったことは課題が残りました。今後はこのようなことの無いよう,連絡の徹底を進めていきます。

8. 引率者関連

-

● 引率者と北米本部との連絡態勢

○ 団長はオンラインによる東京本部との定例ミーティングをはじめ,携帯電話,メール,LINE等を活用し,各州引率者,各交流団体と連絡を取り,全体の統括を行なった。電話とメールそれぞれの特徴を生かした利用となった。

○ 各州引率者は現地で携帯電話を入手し,引率者どうし,北米本部(団長)などとのコミュニケーションに活用した。スマートフォンを持参している引率者は,Wi-Fiを利用してメール,LINEなどで情報交換を行なった。

9. 今後に向けて

- ● 異文化が持つ,現代のダイバーシティ(多様性)に対する理解を深めていく必要がある。

- ● 参加者,ホスト,ホストファミリーのIT 機器の利用:参加者やホストファミリーがスマートフォンなどのIT機器を利用し,コミュニケーションの妨げになったとの報告がいくつかあった。IT機器の利用が生活において必須になっていることを前提に,うまく付き合うことが求められる。

10.昨秋以降の報告事項

- ● 参加可能者数の拡大に尽力したが,結果としては微増に終わった

- ● 航空運賃値上げ,受入先の物価高騰に対応するために参加費の値上げを行った

- ● 2024 年11 月に開催予定のS4H 主催の交流50 周年事業の具体的な準備がはじまった

B. ニュージーランド青少年交流

1. プログラム概要

- ● 日程:7月23日~8月15日中学生・高校生・引率者:計67名参加

-

● 受入れ団体

○ New Zeland Study Tours (旧Let's Homestay)

■ Tauranga Intermediate School(TIS) 15名

■ Tauranga Girls' College(TGC) 18名

■ Tauranga Boys' College(TBC) 20名○ 北島・ベイオブプレンティエリア(タウランガ・カティカティ)

■ Katikati College (KKC) 10名(2023年からの受入れ)○ 引率者 4名

2. 学校生活の状況報告と課題点

4年振りの実施となり各学校では,マオリ式の正式な歓迎会を催し参加者を歓迎してくれた。多少の体調不良はあったものの,コロナへの罹患や大きな事故もなく無事交流を終えることができた。今年から新しく受入れを開始したKatikati カレッジでは,現地男子生徒が涙で別れを惜しむなど,学校,受入れ団体からラボっ子の「交流する力」を高く評価いただいた。(通常女子生徒は別れを惜しむものだが,男子生徒が涙する姿は過去には見たことがないとのこと)

ホストフレンドが同じ学校に通っているケースはカレッジではほとんど見られず,学校でそれぞれスクールバディと呼ばれるお世話係がつき,授業と学校生活,同年代との交流を楽しんだ。タウランガガールズカレッジでは,スクールバディのシステムを,生徒が成長するプログラムと位置づけている。関係で悩む生徒がいる場合,ラボの引率者も含め,都度カウンセリングを行い問題解決を図った。各学校と受入れ団体の手厚い対応もあるが,各学校へ引率者を配置できたことで,更に綿密な連携が取れ,参加者・ホストファミリー・スクールバディをフォローする体制を取ることができた。今年は中2以上の参加ということで,英語で授業を受ける上でも支障が少なかったことも大きいかもしれない。

コロナ禍を経て,受入れ団体や学校側が期待していた数のホストファミリーの希望者が出なかったことは,日本の参加希望者が多いプログラムなだけに残念である。

3. (訪問地別)全員参加プログラム

-

● Japan Day

2019 年を踏襲し,タウランガの小学校を全員で訪問し交流,好評を得た。「よさこい」の披露,習字,折り紙,日本の遊びなど「七夕」をテーマに,自分達で考えたプログラムを小学生に楽しんでもらった。学校生活であまり自分を出せなかった中2男子たちが,小学生に日本文化を紹介することで自信をつけ,その後の学校生活でも積極的に過ごすことができた。交流が始まったちょうど中間点での実施,七夕になぞり,参加者自身にも後半の自分自身の目標を確認させた。このことで後半の体験を意識することができ,最後まで気を緩めることがなかった。

4. 次年度にむけて

- ● 良くも悪くも組織的には<北米交流体験>の印象が強く,同じようなホームステイ生活を夢見る参加者が,アルバイトやプライベートに忙しいホストフレンドとの関係に悩むことが多々あった。ニュージーランド交流の特徴である「短期留学」を軸とした,ホストファミリーやスクールバディとの関係の構築,学校生活の充実に考えをシフトするようオリエンテーションで強調していきたい。実際にカレッジでは,スクールバディが選択し供に受講した科目には日本にはないものもあり,参加者にとって大いに刺激になった。

- ● 通学バスを利用する参加者の多くが乗り間違えや降り間違えをし,学校・ホストファミリーには大変な心配をかけた。ひと昔前であれば笑い話や武勇伝で済んだが,現在は自国の保護者からの訴追の問題もあり,学校からは携帯電話の必須を要請された。出入国にはスマートフォンはすでに必要なくなったが,今後どのようにするかを受入れ団体を交えて対応を検討中。なお,過去,毎年「授業ではタブレットやスマートフォンが必須」という報告を受けいていたが,今年はそのような意見はなく,タブレットが必要な場合は学校からの貸与で対応した。

- ● 引率者は毎日学校で参加者に会うことができ,様子を確認できるが,中には個別に悩みを言い出せない参加者もいる。来年はどのようにするか課題。

5. 昨秋以降の報告事項

- ● ラボ国際交流プログラム全体の参加可能者数確保のために,新しい団体の開拓を続けている

- ● タウランガのボーイズカレッジ,ガールズカレッジ,それぞれの代表の訪問を受け,課題の共有や次回に向けた協力体制について話し合いをもった

C.韓国青少年交流

1. プログラム概要

- ● 日程:7月23日~8月1日

- ● 参加者:16名(ラボ会員15名・テューター1名・事務局1名)

- ● 受入れ団体:社団法人韓国ラボ

2. ホームステイとキャンプ

- ● 羽田空港から出発。韓国とはコロナ禍中もオンライン交流を実施していた。対面での交流は4年振りとなった。ホストファミリーとの対面の前日,家族がコロナに罹患し受入れができなくなった家庭があり,韓国ラボの努力で代わりのホストファミリーが即決,対面式にも家族全員でかけつけてくれた。変わらずの韓国ラボの温かいもてなし,細かな配慮やホストファミリーの対応に,大いに感動した交流であった。

- ● 参加希望者が多く全国から抽選での参加となったが,今年は北米交流との兼ね合いから応募対象者の学年を新小6からとし,例年より1年引き上げた。例年小学生中心の交流だったが,今年は高校生年代の参加も多く,中には韓国への留学も考える参加者もいた。

- ● 韓国ラボ主催の2泊3日のラボキャンプに,ホストとともに参加し,総勢約400人とキャンプ生活を送った。個人の特技紹介では,日本のラボの高校生が勇気をもってエントリーし,拍手喝采となった。

3. 次年度に向けて

- テューター参加をのぞむ声が多いが,15名の参加者枠に対し青少年交流を軸としている日本のラボとしては,ラボっ子の参加を優先したい。

- ● 抽選で決定した参加者は,韓国文化への興味はあるものの,キャンプで発表する韓国語のテーマ活動(はらぺこあおむし)のセリフを何も覚えいていないなど,参加の態度に疑問が残る場面もあった。事前活動がない分,送り出しテューターとの連携を強化する必要がある。

- ● 仕事のあるホストペアレンツを考慮して,参加者全員での観光など,韓国ラボで企画・運営してくれたが,韓国の夏も酷暑となり,ホストファミリーとより長い時間を過ごしたいと要望もあり,次年度は変更する予定。

4. 昨秋以降の報告事項

- ● 10月15日に開催された「韓国ラボ50 周年記念行事」に,事務局2名が参加。受入先団体の激励と,2024年夏に向けた体制づくりの一歩とすることができた。(別紙報告書参照)

D. ラボ中国青少年交流

1. 昨秋以降の報告事項

- ● 3月18~23日にかけて,交流再開に向けた調査のための訪中を,事務局3名,ラボ・テューター6名で実施。上海・北京ともに再開に向けた熱い意見交換ができた。現時点でVISA 必須というハードルはあるが,実際の手続きは可能との判断から,来春の訪中に向けて具体的に準備していくことを確認。

E. オレゴン国際キャンプ

1. プログラム概要

- ● 日程:7月23日~8月14日

-

● 参加者:

○ 26名(男20名・女4名/テューター・シャペロン1名/団長1名)

○ OMSI(オレゴン科学産業博物館)インストラクター3名/カウンセラー3名/アンバサダー(現地学生参加者)3名

2. プログラムの特徴

- ● 3週間にわたる,オレゴンの大自然をバランスよく体験できるデザインされたプログラム。第一週は古代の森の森林地帯。第二週は584キロに渡るオレゴン・コーストの太平洋沿岸海洋地帯,第三週は乾燥(砂漠)地帯と,どこも息をのむ美しさと雄大さであり,参加者は行く先々で感動をしていた。キャンプスタッフや,アメリカ人の同世代参加者との交流も体験できる。

- ● キャビン泊17日,テント泊2日,ホテル泊2日

- ● コロナ禍以降の2022年実施から,密を避けるためテント泊が短縮となっている。

3. キャンプ中のプログラム

- ● 森林地帯:樹齢1500 年の巨木セコイアが生い茂る古代の森をロングトレイルハイク,また動植物,昆虫の観察。カヌーなどの活動。乾燥地帯:砂漠でのハイク,古代からの生物の観察,化石探索やサンダーエッグ(めのう)の加工など地質学について学び,夜は天体観察。海洋地帯:海洋生物の観察や潮だまりの探索,博物館への訪問やホエールウォッチングを通して食物連鎖について学習。

- ● プログラムが展開されるすべての国立公園で,環境保護について学ぶジュニアレンジャープログラムに挑戦。また,ネイチャーゲームやテント泊,シュラフだけで野営など,野外活動に必要なスキルも学ぶ。

- ● 毎晩のキャンプファイヤーでは,ラボからのパフォーマンスや,アンバサダー,インストラクターとラボっ子混合の「テーマ活動」を使ったLanguage Lessonなども実施。

- ● Japanese Dinnerでは日本食を作り,インストラクターにふるまうだけでなく,日本文化の紹介もおのなった。

4. 昨年からの変更

- ● 2022年はコロナの影響でテント泊は実施できなかったが,今年は2泊実施できた。

5. 参加者の様子と所感

- ● 昨年のようにコロナ罹患者が多発し,プログラムの運営に支障をきたすようなことはなく,体調不良も持参した薬で対処でき,大きな病気,ケガで受診する必要もなかった。

- ● 地質学に興味のある参加者が,来ていた専門家に自分のレポートを見てもらい,長い返事をもらいおおきな刺激になったこと。

- ● 昨年に引き続き北米参加を断られ,オレゴンキャンプに参加を変更したが,「虫が苦手」「自然にあまり興味がない」等の参加者が散見された。オレゴンの雄大な自然に感激し,以前よりは自然に興味を持つようにはなったが,このプログラムに参加する意義が半減しているようで残念。

- ● 高校生年代にはリーダーの役割りを果たして欲しいが,修学旅行を体験できなかった年代特有なのか,悪ふざけが過ぎ相手を傷つけるようないじめのような状況があった。参加者全員と該当者を対象に,引率者から話をして解決に努めた。

6. 次年度に向けて

- ● 昨年同様貴重品,持参する薬品についてはOMSIの管理下ではない。カヌーの活動中にパスポートを水没させ,後日破損がわかり,ポートランドの日本領事出張所にてパスポートの再発行を行った参加者がいた。貴重品の管理について再度OMSIと確認し,対策を講じる。

- ● 2022年に深刻ないじめの問題があり,オレゴンキャンプの事前活動としてラボランドでの3泊4日の合宿を行った。来年も引き続き行い,お互いを知り,共同生活を行う上で大切なことを確認していきたい。

- ● 次年度だけでなく,今後オレゴン国際キャンプへ参加したラボっ子は,国内のキャンププログラムでも,オレゴンで得た知識を生かし「インターナショナルリーダー」のような位置づけで活躍できるよう意識づけしていきたい。

<短期外国青少年受入れプログラム>

A. 短期日本語研修生受入れ

1. 北米日本語研修

-

● プログラム概要

○ 日程:6月17日~7月14日

○ 来日者:21名(引率者1名,北米青少年20名)

○ 派遣団体:米国4-H

-

● 所感

○ ラボ日本語研修所はラボ国際交流センター所管ではなくなったが,引き続き日本語研修の企画/運営に携わり,大きな支障もなく,プログラムを終了することができた。

○ 日本語学習の経験者も多く,日本語研修とホームステイ体験にも期待を寄せ参加した。年齢が高いため素行を心配した参加者もいたが,大きなトラブルもなく,日本語学習にも熱心で,問題がある場合は,都度,参加者,引率者,ホストファミリーと連絡を取り,無事研修期間を終えることができた。熱心な来日者の姿に,多くのホストファミリーが感激をしていた。また個性を受入れてくれたホストファミリー,テューターに感謝したい。

- ● 次年度にむけて

- ● 事務所が移転した影響で,日本語研修に必要な教室スペースの確保が困難になった。来年度は更に困難になる見通しで,同じ内容の研修は行えないため,貸会議室も利用しながら,ラボ日本語研修所と研修の内容について早めに確認をする必要がある。

- ● 東京のポップカルチャーに興味のある来日者が多く,円安の影響もあってかかなりの買い物量で,日本語研修が終了後のホームステイの移動に支障をきたした来日者がいた。また,中には購入したフィギュアやアニメの描画に関する書籍など,青少年には適当と思われないと感じることもある内容のものもあり,次年度以降の課題となった。

- ● 来日者は,引率者との連絡手段とカメラ利用のためにスマートフォンを持参していたが,利用目的以外での使用(自国の両親や友人との連絡,来日者同士の連絡,オンラインゲームやSNSの利用)も多く,ホストファミリーとの摩擦も起きた。利用について次年度は,来日者だけでなく自国の両親からも書面で確認を取るようにする。

- ● 日本語研修生はプログラム終了後,一か月交流のホストファミリーの情報を持たず来日していた。すでにホストファミリーは決定していたので,次年度にはこのようなことが起こらないよう努めたい。

2. ラングブリッジ日本語研修

-

● プログラム概要

○ 日程:7月15日~8月6日

○ 来日者:18名(引率者1名,米国,カナダからの青少年17名)

○ 派遣団体:カナダ・ラングブリッジ教育センター

-

● 所感

○ 来日直前に2名が健康上の理由からキャンセルした。来日を希望してキャンセル待ちをしていた参加希望者もいたが,来日直前だったため,代わって来日することはできなかった。また,北米交流に参加できなかったため,国内での受入れを希望した家庭もあったが,結局叶わなかった。仕方がないこととは言え,出発前の健康管理には特に注意喚起を促したい。

○ 来日直後,コロナに罹患しクラスを受けられなかい参加者も,すぐに回復し受講することができた。受入れ家庭の心のこもった対応に感謝したい。

○ 参加者はインターネットを通して応募するため,ラボのスタッフが事前にオンラインで面談の上交流の特徴など説明し参加する。またひとりで国際線を利用し来日するため,参加意識も高く,日本語研修,ホストファミリーとの生活で特段の課題は発生しなかった。

-

● 次年度にむけて

○ 教室の確保が難しいため,北米日本語研修と同様の対応が必要。

○ 引率者自身の健康管理があまり出来ておらず,来日中の参加者のフォローができなかったり,プライベートのスケジュールを優先する傾向もあり,派遣団体とは引率者の役割について再度確認をする必要がある。

○ 来日者は事前に自己紹介のためのショート動画を作成しおり,ホストファミリーリクルートに役立てた。今後も継続したい。

○ 来日時の宿泊オリエンテーションに利用している代々木のオリンピックセンターが老朽化し,衛生面や室内の温度設定など健康を害する要因が散見される。宿泊の利用について再考したい。

B. 北米青少年受入れ

1. プログラム概要

- ● 日程:7月14日~8月10日

- ● 来日者:41名(北米青少年39名+引率者2名)

- ● 派遣団体:米国4-H

2. 所感

- ● 1名が日本語研修から1か月のホームステイプログラムに移行する際に,もう1名がホームステイ開始後すぐにコロナに感染,予定の変更を余儀なくされた。帰国集結時も,台風の影響を受け,急遽1日早く東京へ集合となったりなど,いずれの場合も,ホストファミリー,テューターとも大変柔軟に協力くださり,感謝したい。

- ● スマートフォンの過剰な使用でホストファミリーとのコミュニケーションに支障がある例や,相手の気持ちを思いやることができず,コミュニケーションの取り方が自己中心的で,ホストファミリーが本人に注意し,またシャペロンが何度も指導するが,改善したとは言い難い例が散見された。相手の気持ちを思いやれない状況が意図的でないことも,解決できなかった要因のひとつと考えられる。

- ● 全体としては大きなケガ・病気もなく,温かく見守ってくださったホストファミリー,テューターのお陰で,無事に交流を終えることができた。

3. 次年度にむけて

- ● スマートフォンの利用については,北米日本語研修に記載したとおりである。

- ● 来日者の健康状態について,自国での日常生活に支障がないため,こどもに発達障がいがあったとしても,参加者調査票への記入の必要がないと考える保護者もいた。健康上の特記事項については, すべて開示するよう理解を促していく。一方,あくまでも青少年の教育プログラムであり,異文化間には摩擦が起きることを承知し,引き続き寛容で柔軟な視点と態度も大切であることを伝えていく。

- ● ホストファミリーへのお土産に生きた昆虫を持参したり,何も持参していない参加者がおり,お土産はあくまでも好意ではあるが,送り出し団体のオリエンテーション不足が否めないため,次年度以降は改善するよう申し入れた。

- ● 受入れ団体から送られる参加者の調査票に不備が多く,こちらも改善を申し入れた。

C. 韓国青少年受入れ

1. プログラム概要

- ● 日程:8月5日~14日

- ● 参加者:15名(参加者14+引率者1)

- ● 派遣団体:社団法人韓国ラボ

2. 所感

- ● コロナ禍の2021年,2022年は抽選でオンライン交流を実施したが,4年振りに対面での交流が実現した。

- ● 従来,来日者は小学生年代が中心であったが,今年は小学生から中学生高学年の参加があり,短い期間ではあったがスムーズに家族の一員として溶け込んでいった。年齢が低くても,英語や日本語で自分の言いたいことを伝えることのできる来日者も多く,多くのホストファミリーが感心していた。また同時に,年齢が低くても臆せず自分の意見を主張をする来日者に困惑するホストファミリーもいた。

- ● ホームシックがなかなか治らず,該当のホストファミリーには心配と迷惑をかけた。

3. 次年度にむけて

- ● 韓国交流は,受入れと訪問を1年おきに交互に実施してきたが,2024年以降は,毎年相互交流を行うことを協議の上確認した。

D. オセアニア青少年受入れ

1. ニュージーランド受入れ

- ● 2023年12月15日~2024年1月6日

- ● 参加者:43名(参加者40名+引率者3名)

-

● 派遣団体:New Zealand Study Tours(旧:Let's Homestay)が提携する北島・南島の各学校

○ 4年振りの訪問再開を経て,今までにない来日希望者を受入れる予定。

○ 来日者が交流の意義を理解しているか,来日前までに提携団体の

New Zealand Study Toursと綿密な連絡を取り,双方にとって実りのある交流にできた。

2. オーストラリア受入れ

- ● 2023年は実施せず。派遣のニーズはあるということだが,相互交流という観点からも,現地での受入れプログラムが実施できないなかで,受入れだけ実施することは避けた。

E. 中国青少年受入れ

2023年度は実施せず。

1. 昨秋以降の報告事項

- ● 調査活動を受け,次期からの再開に向けて具体的な取り組みを開始した

<長期海外派遣プログラム(高校留学)>

A. 第35期高校留学(2022年~2023年)

1. プログラム概要

-

● 米国留学 12名

○ Aspect Foundation 7名

○ 4-H International Programs 5名

-

● カナダ留学 6名

○ Red Deer(アルバータ州) 3名

○ Okanagan Skaha(ブリティッシュコロンビア州) 2名

○ Gulf Island(ブリティッシュコロンビア州) 1名

- ● 6月初旬から中旬にかけて,アメリカ留学生12名がシアトルから,カナダ留学生6名がバンクーバーから帰国した。今回はコロナ禍以前と同様に,一度集合し,全体でエバリュエーションを行った後,全員で帰国した。エバリュエーションにはロスアンゼルス在住のラボ・カウンセラーがオンライン,もしくは現地参加した。

B. 第36期高校留学(2023年~2024年)

1. プログラム概要

-

● 米国留学 12名

○ Aspect Foundation (5名)

○ 4-H International Programs (7名)

-

● カナダ留学 3名

○ Red Deer(アルバータ州) 1名

○ Okanagan Skaha(ブリティッシュコロンビア州) 2名

2. 出発までの準備活動

-

● 全国留学生事前研修合宿

○ 5月3日(水・祝)~5日(金・祝)

○ 国立オリンピック記念青少年総合センター(OMYC)

○ 参加者:留学生15名,カレッジメイト7名(大学生・留学経験者・アメリカ5名・カナダ2名),インターン2名(アメリカ人ラボ研修生),事務局Eman Landau(アメリカ人スタッフ),間島,杉山)

○ Life in America, Life in Canada, High School Life, My presentation, Show and Tell, Case study, Panel Discussion, Get together!

-

● 第2回オリエンテーション

○ 6月11日(日)オンライン。旅程,持ち物等の確認。

3. プレイスメント

米国留学は国務省規定に基づき,8月末までのプレイスメント完了が義務付けられており,手続きが完了しなければ留学生の入国は認められない。

-

● アメリカのプレイスメント

○ 4-H:6月30日~7月28日

○ ASPECT:5月2日~7月25日

2団体とも,到着時研修プログラムの前にプレイスメントを完了した。 -

● カナダのプレイスメント

○ Okanagan Skaha:5月25日,6月7日

○ Red Deer:5月15日

4. 到着時プログラム

-

● アメリカ

○ 4-H

■ 8月1日(火)~4日(金) Seattle University

■ アメリカ生活や授業に慣れる為のレクチャー,安全管理のための説明,地域ボランティア活動について,情報の再確認,質疑など。他国からの留学生も参加。○ ASPECT

■ 8月8日(火)~11日(金) Whatcom College(Bellingham,WA)

■ ESLを中心に,大学の見学などのExcursionも実施 -

● カナダ

○ 8月22日(火)~25日(金) West Vancouver Secondary School

○ ESL講師による,カナダでの生活,カナダの文化,カナダの歴史,ホームステイでの英語,学校での英語,旅行先での英語,など

C. 第37期高校留学(2024年~2025年)

1. 募集ならびに応募状況

-

● 7月下旬応募開始

○ 28名(昨年22名)

-

● 試験

○ 9月:ELTiS2.0(オンライン)

○ 10月:ELTiS2.0(オンライン)

-

● 内定(ELTiS2.0 基準点取得者で、最終面接を受けての内定者)

○ アメリカ:4-H 6名,ASPECT 5名(670/800)

○ カナダ:8名(640/800)

○ ELTiS2.0 基準未達成者2名,キャンセル者6名,面接試験不合格者1名

-

● オリエンテーション

○ 2023年3月に、オンラインで留学生・保護者を対象とした第1回留学オリエンテーションを実施。

D. 大学生年代の交流ーラボインターン・プログラム

1. 北米インターン

- ● 2023年8月に2名のインターンがプログラムを終了し帰国。

- ● 2023年9月にビザの関係から通常より約2週間遅れで2名のインターンが来日した。10月20日に日本語研修プログラムを終了し,配属の支部へ移動した。2024年9月まで滞在予定。

コロナ以降,文化ビザ取得のハードルが高くなっている。

<その他>

A. 受入れ団体との合同委員会

1. 米国4-Hとの合同会議

-

● States' 4-H International Programs Board Meeting

○ 日時:11月9日(木)午前7時~7時45分

○ 場所:North Carolinaとオンラインで会議

○ プログラム

■ 代表理事、スタッフ挨拶

■ 2024各州受入れ状況について

■ Labo Presentation:ホストリクルートに向けたビデオの試写

1. ビデオ1(ホームステイ・行く前、帰国して)、ビデオ2(高校留学を終えて)、ビデオ3(友情はいつまでも) -

● Coordinators' Summit

○ 日時:11月10日(金)午前9時半~9時45分

○ 場所:North Carolinaとオンラインで会議

○ プログラム

ラボ・テューターによるプレゼンテーション

1. 舩橋ゆかりテューター(名古屋)

2. その他団体との合同会議※下記2団体と間島が面談

-

● JC Communications

○ 日付:8月24日(木)

○ 場所:Vancouver, BC

○ 代表:Misa Matsuzaki氏と面談

○ 内容

■ 今夏初めて行った受入れについての振り返り

■ 来夏の受入れについて -

● Contact Canada

○ 日付:8月25日(金)

○ 場所:YVR(Vancouver Airport)

○ 代表:Masa Nishira

○ 内容

■ 今夏の振り返り

■ 来夏の受入れについて

B. 機関紙「ラボの世界」の発行

6月に,機関紙「ラボの世界」夏号を,9月に秋号を発行し,青少年国際交流,異文化理解の促進,東京言語研究所,およびラボ日本語教育研修所の活動紹介を行った。

C. ラボ国際交流50周年記念企画「ラボっ子動画コンテスト」

「想い出部門」「楽しみ部門」「英語でひとこと部門」を募集。全国から36作品の応募があり、各部門、入賞4作品、大賞各1作品を決定した。大賞作品は11月に行われたS4-Hとの合同会議で紹介し、今後のホストファミリー募集に役立ててもらうことを確認した。

東京言語研究所事業

<理論言語学講座>

5月15日から7月24日まで前期の講座が開講され,後期は10月2日から12月15日までを予定している。後期の講座は,「言語学概論」,「生成文法Ⅰ」,「生成文法Ⅱ」,「認知言語学Ⅲ」,「語用論入門」,「意味論の基礎」,「日本語文法理論Ⅲ」,「歴史比較言語学入門」,「実験音声学」,「言語哲学」が開講中である。受講者数は197名となっている。一昨年から理論言語学講座の枠組内で3日間の夏期集中講義を開催しているが,2023年度は「認知言語学Ⅱ」,「言語心理学入門」を開催し,全国から76名の参加者があった。夏の講座は,平日の夜に受講が難しい方や遠方の方の参加も多くある。

<特別講座>

● 春期講座

4月15日(土),16日(日)の2日間,理論言語学講座の受講者オリエンテーションをかねて「言葉のフィールドワーク入門」,「音声学」などの16講座が開催され,受講生数は昨年と同数の111名だった。

● 公開講座

-

● 第1回公開講座

○ 日程:6月3日(土)

○ 講師:岡ノ谷一夫(帝京大学教授/動物行動学者)

○ 演題:言語の進化:階属性と意図共有にもとづく仮説と実証

○ 受講者:48名

-

● 第2回公開講座

○ 日程:7月1日(土)

○ 講師:和泉悠(南山大学准教授/言語哲学)

○ 演題:悪口ってなんだろう?悪口・嘘・印象操作ーダークサイドからの言語研究入門

○ 受講者:37名

-

● 第3回公開講座

○ 日程:2月10日(土)

○ 講師:柴田元幸氏(東京大学名誉教授/アメリカ文学翻訳家)

○ 演題:この一文をどう訳す~翻訳の実践から規範へ

○ 受講者:104名

● リレー講義 理論言語学の現代的課題

(CurrentIssuesin Theoretical Linguistics)

-

○ 日程:6月24日(土)、25日(日)、7月2日(日)

○ 講師:大津由紀雄氏(関西大学)、時崎久夫氏(札幌大学)、渡辺明氏(東京大学)、今西祐介氏(関西学院大学)、杉崎鉱司氏(関西学院大学)

○ 受講者:31名

● 「教師のためのことばセミナー」

-

○ 日程:10月1日(日),15日(日),29日(日)

○ 講師:川原繁人(慶應義塾大学教授),亘理陽一(中京大学教授),稲田俊明(九州大学名誉教授),遊佐典昭(宮城学院女子大学特任教授)

○ 全体コーディネーター: 大津由紀雄

○ 受講者:33名(小・中・高校・大学教員,大学院生,日本語教師等)

● 第1回集中講義

-

○ 日程:9月9日(土),10日(日)

○ 講師:上山あゆみ(九州大学教授)

○ 演題:「統語意味論」の試み

○ 受講者:17名

● 第2回集中講義

-

○ 日程:2024年3月23日(土)、24日(日)(90分×6コマ講義)

○ 講師:秋田喜美(名古屋大学准教授/認知・心理言語学)

○ 演題:オノマトペの言語化学

○ 受講者:29名

以上

第52期事業概要(2023.4~2024.3)